Die „Röthenbachsäge“ der SBB - eine C+C der SSW für die Reichsgrenzbahn

Für den elektrischen Betrieb auf der Strecke Kiruna—Riksgränsen mit 15 kV 16 ⅔ Hz erhielt ein Konsortium von ASEA, SSW und Maffei den Auftrag zum Bau elektrischer Lokomotiven.

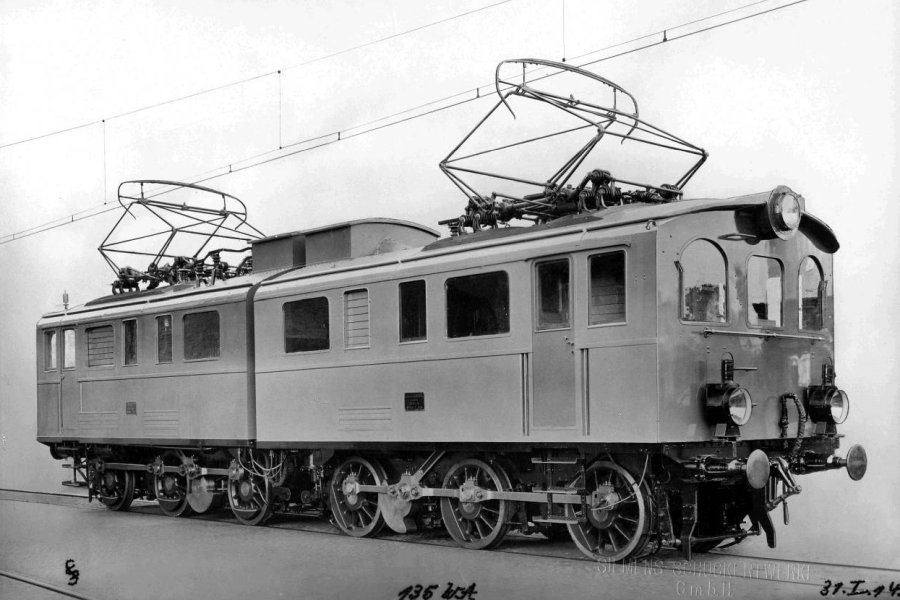

Bereits 1912 wurde mit dem Bau des mechanischen Teils einer Probelokomotive - seinerzeit nicht unüblich - für die Reichsgrenzbahn mit einer Achsfolge C+C bei der Firma Maffei begonnen, die bei den Siemens-Schuckert-Werke (SSW) ihre elektrische Ausrüstung erhielt und 1914 fertig gestellt wurde. Aufgrund der Änderung des Lastenheftes erwies sich die bereits im Bau befindliche „Riksgränsenlok“ als leistungsmäßig zu schwach und wurde von der SJ nicht abgenommen. Als es um 1916 in Schlesien an leistungsfähigen Lokomotiven mangelte, wurde die Lok dort erprobt und eingesetzt[1]. Schließlich erweckte die Lok 1917 das Interesse der Schweizerischen Bundesbahn (SBB) für die im Bau befindliche Gotthardstrecke[2]. Eine Delegation der SBB, die auch die EG 501 in Wahren besichtigte, kam am 17. April 1918 zu Begutachtung der Lok nach Nieder Salzbrunn. Nachweislich erkundigte sich SSW am 6. Juni 1918 bei Maffei unter dem Titel „C+C Riksgränsbahn Probe-Lokomotive“ nach dem kleinsten befahrbaren Kurvenhalbmesser. Im gleichen Jahr gelangte die Lok in die Schweiz, wo sie ab 1919 als Ce 6/6 der SBB zum Einsatz kam und aufgrund der Fahrgeräusche alsbald als „Röthenbachsäge“ bezeichnet wurde.

Die C+C der SSW ausgerüstet nach preußischen Normalien

Quellen

- ↑Epstein: Die elektrische Zugförderung auf den schlesischen Gebirgsbahnen. Verkehrstechnische Woche 1919, S. 16 „... teils solche, die an ausländische Verwaltungen nicht abgeliefert wurden ...“

- ↑SSW: Schreiben 4417 AB 2 vom 11. Januar 1918, Angebot auf elektrische Lokomotiven für die Schweizer Bundesbahnen. Siemens-Archiv, Slg. WDR.