Elektrifizierung mit 15 kV und 16 ⅔ Hz in Schweden

Reichsgrenzbahn

Boden—Gällivare—Kiruna—Narvik (Erzbahn, Malmbanan/Ofotbanen, Riksgränsbanan)

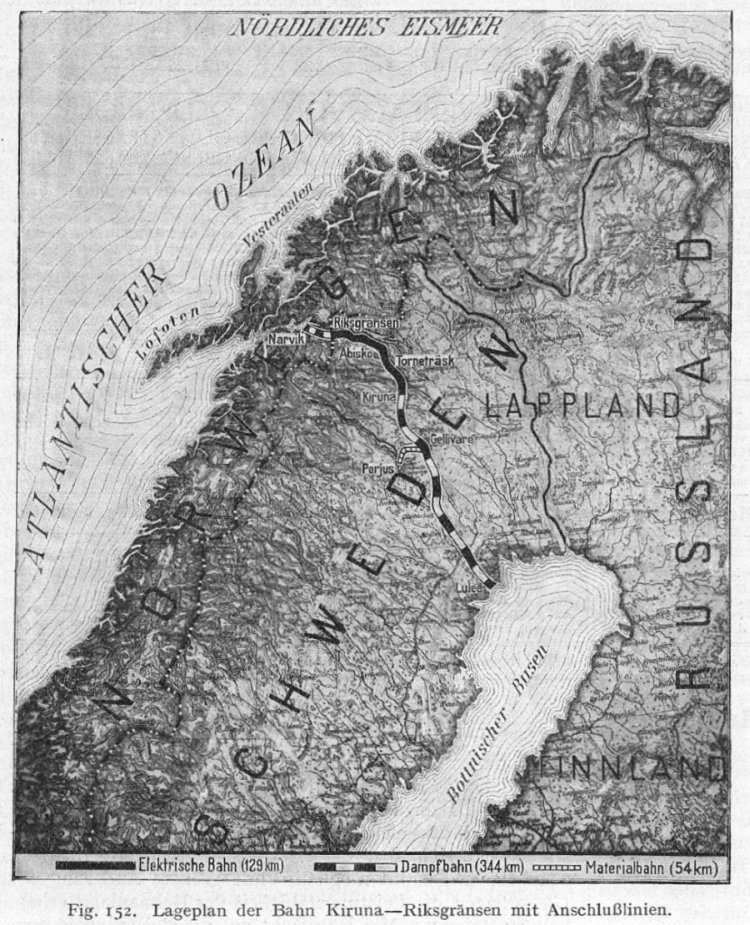

Zur Erschließung der Lagerstätten von Eisenerz im hohen Norden Schwedens waren neben den klimatischen Bedingungen die Abfuhr des gewonnenen Erzes eines der Hauptprobleme. Breits 1826 unterbreitete ein parlamentarischer Ausschuss den Vorschlag, eine kombinierte Kanal- und Eisenbahnverbindung zwischen dem Bottnischen Meerbusen und Gällivare zu bauen, aber der Transport wurde als unwirtschaftlich betrachtet. Von den verschiedenen, immer wieder vorgestellten Projekten kam es 1882 zu einem Konzessionsantrag für die Strecke Luleå nach Gällivare. Zwischen 1882 und 1887 wurde die Gällivare-Linie von der Privatgesellschaft Sverige & Norges Järnväg gebaut. Der erste Erzzug verließ Gällivare am 12. März 1888 mit 1000 Tonnen Erz, doch dann wurde der Betrieb der Strecke wegen zu hoher Kosten und geringer Kapazität wieder eingestellt. Nach Verhandlungen durch den von der schwedischen Regierung beauftragen Bankier K. A. Wallenberg 1890 übernahm die Schwedische Staatsbahn SJ die Strecke und gab sie zwischen 1891 und 1892 schrittweise für den Verkehr frei. Da die Erzvorkommen in Kiirunavaara jedoch noch ohne Eisenbahnanschluss waren und der Hafen in Luela aufgrund der Vereisung des Bottnischne Meerbusens im Winter nicht das ganze Jahr nutzbar war, bestand ein nationales Interesse, nicht nur diese Erzvorkommen mit der Eisenbahn zu erschließen, sondern diese auch ganzjährig über einen eisfreien Atlantikzugang verschiffen zu können. 1898 begann die SJ mit dem Bau der sogenannten Reichsgrenzbahn (Riksgränsbana) zwischen Gällivare und Riksgränsen, die bis Kiruna bereits 1899 in Betrieb genommen wurde. Auf norwegischer Seite weiter als Ofotenbahn (Ofotbana) nach Narvik. Bis zu 40.000 Arbeiter sollen am Bau beteiligt gewesen sein. Die Strecke wurde am 15. November 1902 für den Verkehr freigegeben, aber erst am 14. Juli 1903 von Oscar II. feierlich eingeweiht. Der König wollte im dunklen Winter schlicht nicht kommen. Nach der Fertigstellung bis Narvik wurde fast das gesamte in Kiruna abgebaute Eisenerz dorthin abgefahren. Die Gesamtstrecke ist die nördlichste, mit dem europäischen Normalspurnetz verbundene Eisenbahnstrecke. Heute wird der Abschnitt zwischen Boden und Riksgränsen als Malmbana bezeichnet.

Lage der Reichsgrenzbahn in Nordschweden.

Bereits 1908 legte die SJ erste Vorschläge zur Elektrisierung der Erzbahn unter Nutzung von Wasserkraft vor. Zwei Jahre später gab der schwedische Reichstag die Mittel von 21,5 Mio Kronen für den Bau eines Kraftwerkes sowie die Beschaffung und Errichtung der elektrischen Streckenausrüstung auf dem 130 km langen Abschnitt Kiruna—Riksgränsen, auf dem seinerzeit jährlich ca. 3 Mio Tonner Erz nach Narwik abtransportiert wurden, frei. Für die Elektrifizierung ausschlaggebend waren unter anderem auch, daß Schweden selbst auf Kohleimporte angewiesen war, in den zahlreichen Tunneln eine erhebliche Rauchbelastung für die Personale bestand und die Leistungsfähigkeit der Strecke angesichts des Dampfbetriebes keine weitere Verkehrssteigerung zu ließ. Auch um einen sehr aufwendigen zweigleisigen Ausbau zu vermeiden, setzte die SJ auf eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit durch Umstellung auf elektrischen Betrieb. So sollten zukünftig Züge von bisher 35 Wagen von je 11 t Eigengewicht und 35 t Ladung nun mit 40 Wagen je Zug befördert werden. In der Ebene gedachte man 50 km/h statt bisher 40 km/h und in Steigungen mit 10 ‰ (bei Radius bis hinab zu 500 m) 30 km/h statt bisher 12 km/h zu erreichen. Dafür wurde an den Porjus-Fällen im Stora Lule Älf, 120 km südlich von Kiruna, ein Wasserkraftwerk gebaut, für welches eine eigene, von Gällivare ausgehende, 54 km lange Anschlußbahn errichtet wurde.

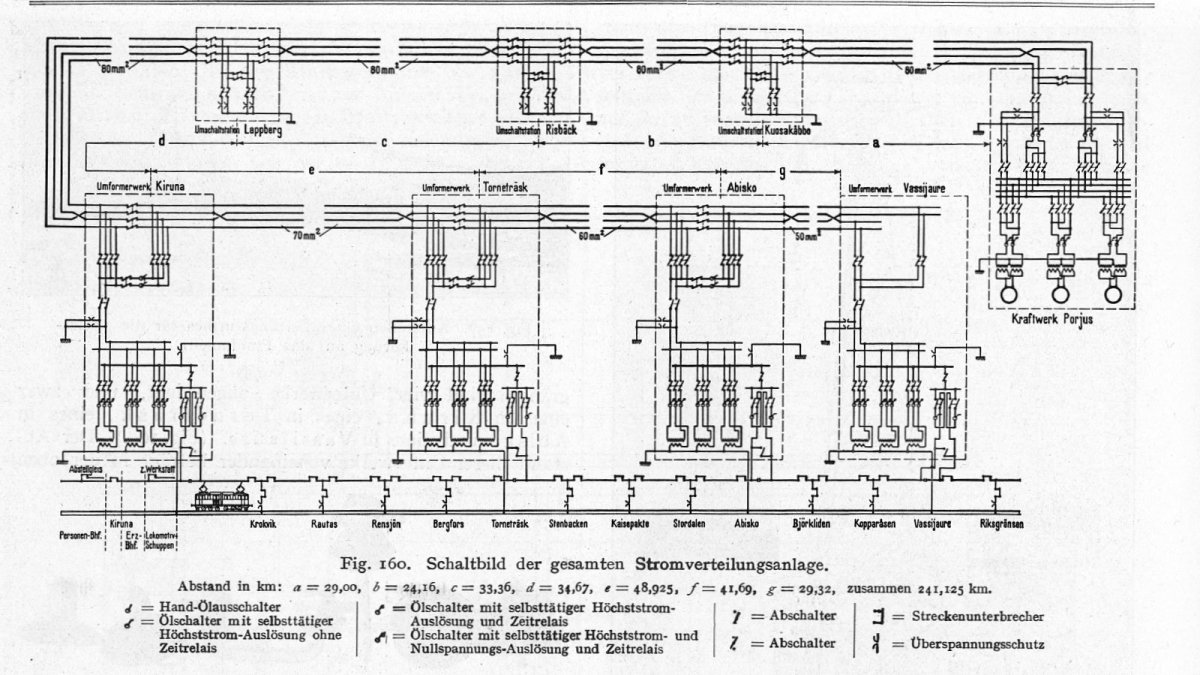

Energieversorgung der Reichsgrenzbahn.

Die Fernleitungen zwischen dem Kraftwerk Porjus und den einzelnen Unterwerken wurden für eine Spannung von 80 kV vorgesehen. Interessant ist hier Parallelen zur Elektrifizierung in Schlesien. Auch dort befand sich das Kraftwerk mit 38 km relativ weit fernab der elektrifizierten Strecke und auch dort wählt man eine Fernleitungsspannung von 80 kV. Um auf dem 120 km langen Abschnitt zwischen Porjus und Kiruna Fehler schnell eingrenzen zu können, wurden zwischen Porjus und Kiruna drei Zwischenstationen als sogenannte Umschalthäuser errichtet. Im Fehlerfall konnte der betroffene Abschnitt ebenso wie in den vier Unterwerken entlang der Strecke schnell abgeschaltet und geerdet werden. Als Traktionsstromsystem wurde 15 kV 16 ⅔ Hz festgelegt.

Die Erzstrecke zwischen Kiruna und Riksgränsen war die erste längere Eisenbahn in Schweden mit elektrischen Zugbetrieb. Bereits im Sommer 1914 wurden erste Probefahrten mit Hilfe einer provisorisch im Dampfkraftwerk installierten Umformeranlage vorgenommen. Die Leistung reichte jedoch nur für eine Lokomotive. Am 19. Januar 1915 wurden mit dem Porjuskraftwerk auch sämtliche Anlagen in Betrieb genommen und am gleichen Tag der erste Erzzug mit 2000 t Zuggewicht gefahren. Die Elektrifizierung bis Narvik konnte bis 1922 abgeschlossen werden. Folgende Fahrzeuge wurden beschafft:

- dreizehn 1C+C1 Erzzuglokomotiven

- zwei 2C2 Schnellzuglokomotiven

Bereits 1912 wurde mit dem Bau des mechanischen Teils einer Probelokomotive für die Reichsgrenzbahn mit einer Achsfolge C+C bei der Firma Maffei begonnen, die bei den Siemens-Schuckert-Werke (SSW) ihre elektrische Ausrüstung erhielt und 1914 fertig gestellt wurde. Aufgrund der Änderung des Lastenheftes erwies sich die im Bau befindliche Lok als leistungsmäßig zu schwach und wurde von der SJ nicht abgenommen. Als es um 1916 in Schlesien an leistungsfähigen Lokomotiven mangelte, wurde die Lok dort erprobt und eingesetzt. Schließlich erweckte die Lok 1917 das Interesse der Schweizerischen Bundesbahn (SBB) für die im Bau befindliche Gotthardstrecke und gelangte in die Schweiz, wo sie ab 1919 zum Einsatz kam.

Auswahl Artikel aus damaligen Zeitschriften:

Zolland: Elektrisierung der Riksgräsbahn. Elektrische Kraftbetriebe und Bahnen 1914, S. 161 ff (Heft 9), S. 186 ff (Heft 10)

N.N.: Das Porjus-Kraftwerk und die Riksgräsbahn. Elektrische Kraftbetriebe und Bahnen 1915, S. 232 ff (Heft 20), S. 296 f (Heft 25)

Drei schwedische Fuß (891 mm) unter Fahrdraht - die NKlJ

Die Geschichte der NKlJ - nicht zu verwechseln mit der NKJ (Nora Karlskoga Järnväg) - ist eng verbunden vom Stahl- und Bergbaukonzern Uddeholm AG. Ursprünglich war es geplant, für den innerbetrieblichen Transport, eine Eisenbahn von den Gruben bei Taberg über Motjärnshyttan und weiter nach Sjögränd zu bauen, nachdem Versuche mit Lokomobilen für den Straßentransport gescheitert waren. Eine zweite Strecke sollte von Edebäck über Sjögränd nach Skymnäs führen. Auf diesen Strecken war nur Güterverkehr vorgesehen. Für den Abschnitt Taberg—Motjärnshyttan mußte eine Konzession beantragt werden. Die weiteren Abschnitte lagen auf firmeneigenem Gelände. Die Konzession wurde im Frühjahr 1874 erteilt und im Herbst konnte der Betrieb aufgenommen werden. Nachdem Pläne für eine Eisenbahn Filipstad—Nordmark bekannt wurden, erkannte die Uddeholm AG die Chance für eine öffentliche Eisenbahn. Dazu mußte auch für Abschnitte Motjärnshyttan—Sjögränd und Edebäck—Sjögränd—Skymnäs eine Konzession beantragt werden, die 1877 erteilt wurde. Damit betrieb die Uddeholms Järnväg (UHB) fortan folgende Strecken:

- Nordmark—Sjögränd—Edebäck, 55 km, öffentlicher Güter- und Personenverkehr

- Nordmark—Taberg, 5 km, öffentlicher Güterverkehr

- Sjögränd—Skymnäs, 12 km, öffentlicher Güterverkehr

Die Filipstad Norra Bergslags Järnväg (FNBJ) wurde mit 40%iger Beteiligung der Uddeholm AG gegründet und eine Konzession für eine Eisenbahn zwischen Filipstad und Nordmark beantragt. In Nordmark schloß die Strecke an die UHB an. Mit dem Bau der Strecke wurde Anfang 1874 begonnen. Bereits Ende 1875 konnte die Strecke für den Güterverkehr und im Mai 1876 für den Personenverkehr eröffnet werden.

Vorstandsmitglieder der Uddeholm AG beantragten eine Konzession für eine Eisenbahnstrecke zwischen Munkfors und Skymnäs, einem Umschlagplatz für den Schiffstransport

auf dem Klarälven, um den Transport zu einer Mühle in Munkfors zu verbessern. Eine Konzession wurde 1889 an die Skymnäs—Munkfors Järnväg (SMJ),

eine Gesellschaft mit 40 %iger Beteiligung der Uddeholm AG, vergeben. Mit der Verkehrsfreigabe 1890 wurde die Strecke sofort an die UHB verpachtete und am 1. Oktober 1921 von

dieser gekauft.

https://historiskt.nu/smalsp/nklj/nklj_snabbfakta.html

Durch Zusammenschluss bzw. Kauf entstand die NKlJ aus folgenden Bahnen und Teilstrecken:

- Filipstad Norra Bergslags Järnväg (FNBJ)

- Filipstad—Nordmark

- Karlstad—Munkfors Järnväg (KMJ)

- Karlstad—Munkfors

- Skymnäs—Munkfors Järnväg (SMJ)

- Skymnäs—Munkfors

- Karlstad—Skoghalls Järnväg (KSJ)

- Karlstad—Skoghall

- Uddeholms Järnväg (UHB)

- Taberg—Nordmark—Motjärnshyttan

- Motjärnshyttan—Sjögränd

- Edebäck—Sjögränd—Skymnäs

Während des ersten Weltkrieges stiegen die Kohlepreise, weshalb die NKlJ eine Elektrifizierung in Erwägung zog. Eine Konzession wurde am 10. Dezember 1920 beantragt und der elektrische Betrieb am 2. Oktober 1921 aufgenommen.

Sonderzug der NKlJ in Rada, Abschnitt Sjögränd—Skymnäs, Mitte der 1920er Jahre. Es schiebt (oder zieht) eine AEG-Ellok