„Lötschberglok“ - Die preußische E.G. 509/510

Werdegang

Für den elektrischen Betrieb auf der Bern—Lötschberg—Simplon—Bahn (BLS) mit 15 kV und 15 Hz wurden 1908 Probelokomotiven ausgeschrieben. Die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG), Berlin und Krauß & Comp., München beteiligten sich mit einer 1'B+B1' Lokomotive. Die 1909 als BLS-Gattung F 2 x 2/3 (Be 4/6 nach SBB-System) mit der Betriebsnummer 101 fertiggestellte Lok wurde auf dem Oranienburger Oberbauversuchsring erprobt und anschließend in die Schweiz geliefert. Von Dezember 1910 bis Frühjahr 1911 wurde die Lok zwischen Spiez und Frutigen bei Testfahrten einem vorgegeben Betriebsprogramm unterzogen und legte dabei über 1200 km zurück. Das Betriebsprogramm sah 250 t auf 27 ‰ Steigung mit 40 km/h und 400 t auf 15,5 ‰ Steigung mit 40 km/h während einer Stunde vor. Beim Vergleich mit einer in der Schweiz gefertigten C'C'-Lok konnte sie jedoch nicht überzeugen und kehrte zur AEG zurück. Anfang Mai 1911 bittet die AEG bei der K.ED Halle darum, auf Strecke Dessau—Bitterfeld Probefahrten mit einer für die BLS gebauten 1B+B1 Ellok durchführen zu können[1]. Dem wurde mit Erlass IV. D. 8395 vom 22.05.1911 entsprochen und die inzwischen von der KPEV gekaufte Lok als EG 509/510 ab Mai 1912 eingesetzt. Im Sommer 1912 wurden Testfahrten mit dem für die Berliner Stadt- und Vorortbahnen vorgesehenen Stadtbahnversuchszug durchgeführt. Bei diesen Versuchen wurden bis zu sieben sogenannte Stadtbahnpärchen - je zwei kurz gekuppelte Abteilwagen - zwischen die beiden Lokhälften gekuppelt. Bis Juni 1914 wurden 57 416 km zurückgelegt[2].

Einsatz in Schlesien und Ausmusterung

Offensichtlich im Oktober 1914 kam die Lok nach Schlesien. Dort legte sie bis April 1920 angeblich 30 411 km zurück[2]. Die Lok wurde am 4. Februar 1922 ausgemustert[3]. Diese Tatsache ergibt sich auch aus verschiedenen Dokumenten, die sich auf die „Lötschberglok“ beziehen und in diesem Zusammenhang die Direktion Breslau nennen[4]. Die elektrische Ausrüstung wurde ausgebaut und teilweise weiterverwendet. Ein Fahrmotor wurde an das das Verkehrs- und Baumuseum in Berlin übergeben, wo er am 8. Februar 1923 unter der Nummer E 2630 inventarisiert wurde[2]. Laut den Quartalsberichten zum elektrischen Betrieb der Rbd Halle an das RVM wurden die Transformatoren für die Gleichrichteranlage zur Beleuchtung des Bahnhofs Leipzig Wahren verwendet. „An dem für den Anschluß in Aussicht genommenen einen Lötschberg-Transformator waren wegen Windungsschlusses ... . Der Transformator muss neu gewickelt werden. Der von Reichsbahndirektion Breslau leihweise zur Verfügung gestellte zweite Lötschberg- Transformator zeigte ebenfalls Windungsschluß, ... Isolation infolge des Alters und der früheren starken Beanspruchung zermürbt[5].“ Mit Hilfe des neu gewickelten Transformators konnte die Gleichrichteranlage in Wahren im August 1925 in Betrieb gesetzt werden[6].

Versuchseinsatz EG 509/10 Halle in Bitterfeld zwischen 1912 und 1914. Das Bild zeigt die Lok mit Scherensstromabnehmern. Rechts ein typischer Oberleitungstützpunkt der AEG-Fahrleitung mit Scheibenisolatoren im Tragseil.

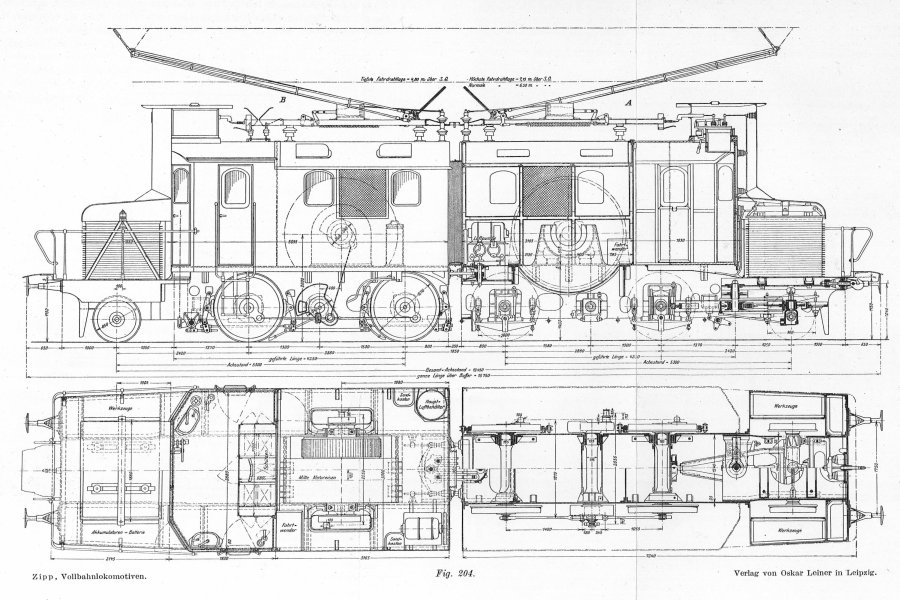

Zeichnung der Ausführung für die BLS aus Zipp: Vollbahnlokomotiven, Abb. 204. Das Bild zeigt die Lok mit den Bügelstromabnehmern der BLS.

Quellen

- ↑K.ED. Halle: Schreiben 25 H. II. 5091 der K.ED Halle vom 10. Mai 1911 an den Minister der öffentliche Arbeiten. GprStA I.HA Rep. 93 E, Nr. 6848

- ↑Nußbaum: Edelschrott. Der Modellseisenbahner, Heft 1993-12, Seite 12.

- ↑(K.)EZA: Verzeichnis der elektrischen Lokomotiven und Triebgestelle der Preußisch-Hessischen Staatseisenbahnverwaltung, handschriftlich geführt 1916-1924.

- ↑Rbd Breslau: Schreiben 25 Te 2690 vom 8. Dezember 1922 an des RVM, handschriftliche Randnotiz „509 Löberg“ zu bereits genemigten Ausmusterungen, BArch R5/15943

- ↑Rbd Halle: Schreiben II.25.Nr.II. 5592/24.Tm.22. (Quartalsbericht III/1924) vom 1. November 1924 an das RVM, BArch R5/16064.

- ↑Rbd Halle: Schreiben V.25. Me.7 (Quartalsbericht II/1925) vom 13. August 1925 an das RVM, BArch R5/16065.